現在、お電話が大変込み合っております。大変恐れ入りますが、お問い合わせフォームをご利用ください。

【建設業】一人親方労災保険の特別加入

クレジットカード・月払いに対応

クレジットの場合は月払いによる支払いとなっております。

加入費用が安い

※クレジットカード払いの場合(ご本人様名義に限る)

年払いの場合は入会金1000円+年会費3600円と労災保険料のみ

ネットで簡単即日登録

※労働局の都合によっては翌々営業日加入になる場合があります。

※登録は即日完了しますが、加入日は翌日になります。

一人親方労災保険に特別加入をご検討の方は下記シミュレーションをご活用ください。

当社と他社の一人親方労災保険の特別加入費用を比較

一人親方労災保険は国が提供している保険です。そのためどこの団体で加入なさっても補償内容は同じです。

(算出条件:給付基礎日額3,500円、加入期間2023年4月~2024年3月、一括払いの場合)

当社

総額

保険料

入会金

年会費

A社

総額

保険料

入会金

年会費

B社

総額

保険料

入会金

年会費

C社

総額

保険料

入会金

年会費

はじめての方

登録済みの方

※ パスワードをお忘れの方はパスワードリマインダーをご使用ください。

一人親方労災保険の特別加入のご案内

一人親方団体労災センター共済会では労災保険の特別加入のうち建設業に従事する一人親方の方々のための労災保険の特別加入を取り扱っています。

建設業の労災保険は一般の事業と比較して非常に特殊です。その理由は、労働局の承認を受けた一人親方組合(当サイトで言えば「労災センター共済会」がそれにあたります)に所属する組合員や会員を労災保険法上のみ労働者とみなし(擬制)、労災保険を適用します。一方で労働基準法上や労働安全衛生法など、ほかの労働法は適用されません。これが特殊な保険と考えられる理由です。

その他にも、労災保険の特別加入制度は、本来労災保険の加入対象でない方に対して加入できるようになったことから、労災保険の特別加入は任意保険とみなされます。さらに、給付についても一部支給されないものがあるのも一つの特徴です。なお、支給されないものとはボーナス(賞与)を基礎として支給される給付が該当します。

労災センター共済会では建設業の労災保険のみをお取り扱いしておりますので、このページでは建設業の一人親方労災保険の特別加入制度に絞って説明致します。その他の労災保険の特別加入制度(中小事業主等、建設業以外の一人親方、特定作業従事者、海外派遣者の特別加入制度)はここでは取り上げませんのでご了承ください。

一人親方とは

一人親方とは、職人のうち弟子を持たずに一人で仕事をする方を言います。一人親方と言った場合、建設業に限定はしていませんが、通常の場合は建設業を指すことが多いようです。また、本来は他人を雇用せず、また自身も他人から雇用されることなく働く、いわゆる個人事業主として請負で仕事をしている方がほとんどです。

ちなみに、個人事業主だからと言って一人親方とは限りません。個人事業主でも人を雇用している場合は、従業員を対象に通常の労災保険と週当たりの勤務時間によっては雇用保険に加入させる必要があります。この場合、個人事業主の方は一人親方労災保険の特別加入には該当しません。労災保険の特別加入が必要な場合は、中小事業主の労災保険の特別加入をお勧めいたします。中小事業主の労災保険については中小事業主の労災保険のご案内 にて詳しく説明しております。ご興味のある方はご参照ください。

一人親方における労災保険の特別加入

労災保険とは会社に雇用される従業員などが対象となる制度です。労働者の業務災害や通勤災害に対し、治療費や休業補償と言った様々な補償をおこなうことを目的としています。

通常、労災保険は事業所を単位として保険関係が成立しますが、建設業の場合は工事や建設現場ごとに保険関係が成立します。つまり、元請が自身の責任で保険関係を成立させ、労災保険料を支払うのです。また、建設現場で起きた事故は、元請作業員はもちろんのこと下請作業員も、元請が成立させた保険を使って申請することになります。そのため、下請は労災保険料を払わずに、元請の保険の保護を受けられることになります。

しかし、労災保険は「労働者」を対象としているため、企業の役員や一人親方は保険の対象となりません。

雇用されていない以上、労災保険の対象外となるため仕事上又は通勤途上でのケガや病気に関して何の補償もないのが実情です。

そこで、これらの方々も補償を受けることができるように、国が特別に労災保険に任意加入を認めているのが労災保険の特別加入制度です。

特別加入制度には下記の4種類があります。それぞれ対象者が細かく規定されており、加入対象外の方もいます。特別加入はしたものの、労災補償が受けられないという場合もありますので、加入にあたっては注意が必要です。労災センター共済会では特に断りがない限り、国の承認を受けて一人親方労災保険の特別加入をサポートしております。

- 中小事業主等

- 一人親方等

- 特定作業従事者

- 海外派遣者

※ 建設現場で働く方の働き方が、一人親方に該当するか否かの判断は国土交通省より配布されいる資料をご確認ください。

一人親方として認められない場合、労災保険の特別加入をしても、万一の際労災保険の給付が受けられないことがあります。判断基準を読んでもわからない方は お近くの労働基準監督署へお問い合わせの上ご加入をご検討ください。

一人親方が労災保険に特別加入することのメリット

労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることが可能です。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。補償の内容は治療費、休業補償、障害補償、遺族補償がメインとなりますが、これ以外にもさまざまな形で補償がなされます。

※ ただし、二次健康診断等給付とボーナス特別支給金は支給されません。

さらに最近では、労災保険に特別加入していることを現場入場の条件としていることが多くなっています。労災保険に特別加入している証明書類を提示することで、より多くの仕事が依頼されるというメリットもあります。

元請会社

また、工事を順調に進行するためにも必要です。 自社の現場で作業する一人親方など、労働者以外の者の特別加入を徹底することで、 万が一の事故にも特別加入でカバーすることができます。

下請会社

雇用する労働者のみならず、一人親方も含めた全員で労災保険に特別加入し、 安全管理体制を徹底することで、請負契約にも有利になります。

一人親方

労災保険に特別加入することで、万が一のときに、少ない掛金で大きな補償をうけることができます。

一人親方が労災保険に特別加入する条件

労災保険に特別加入できるのは、一人で事業に従事する個人事業主又は法人の代表者です。もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方々となります。

また、他人を雇用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる場合は労災保険に特別加入できると考えて問題ありません。

しかし、一人親方の場合であってもグループで仕事をしているケースや同一の屋号を使用している場合は注意が必要です。グループリーダーが依頼を受け、グループ内の一人親方を建設現場に派遣した場合、労働者供給事業とみなされる恐れがあります。労働者供給事業は法律により一部の例外を除いて禁止されているので注意しましょう。

労災保険で言う一人親方は、以下のような方々が該当します。

- 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。

- 特定の会社に所属しているが、その会社とは請負で仕事を行っている。

- グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。

- 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。

- 法人で仕事をしているが役員や家族以外に従業員がいない。

一人親方としてどのような立場で仕事をしているのか?が重要なポイントとなります。他人を常用として雇用している場合も雇用されている場合も、当然ながら労災保険の特別加入の対象外となります。

ところで雇用と請負の違いとは何でしょうか。雇用なのか請負なのかは、いくつもの要素が絡み合っています。それらの要素を総合的に判断し、その結果として請負の要素が強ければ請負関係にある一人親方と言えます。一方で、雇用の要素が強ければ会社等の組織に所属する従業員、すなわち雇用関係ありと判断します。

その判断要素としては以下の要素から判断だけが必要です。

- 勤務時間。始業就業の時刻がいつも定められているかどうか。

- 道具の用意。道具は会社がすべて用意してくれるかどうか。

- 報酬の額や決め方。報酬は会社から提示された額をそのままもらっているかどうか。

- 仕事の進め方。仕事の進め方はすべて会社などの指示をあおいでいるかどうか。

建設業の一人親方は個人事業主として働く方が多いですが、個人事業主だからと言って労災保険に特別加入ができるとは限りません。なぜならば、個人事業主であっても人を雇用することがあるからです。

逆に、法人だからと言って労災保険に特別加入できないわけではありません。一人法人又は役員だけの法人ということもあるからです。一人親方労災保険に特別加入できるか否か判断は実態を詳しく聞かないとわからないと言えます。

一人親方労災保険給付の補償内容

保険給付は本来、労災保険の保険給付は会社に雇用されている労働者が業務に起因する怪我や疾病、又は通勤途上における怪我をした場合に対し、会社に代わって国が被災者への補償を代行するというものです。

一人親方労災保険に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様です。

ただし、一人親方の場合は雇用されている労働者と異なり請負契約でなければなりません。依頼された仕事が請負契約で、かつ請負契約本来の業務又はその付随する業務の中での怪我や疾病であれば労災保険の保険給付の対象となる可能性が高まります。しかし、そもそも請負契約でない場合や請負契約であっても請負契約とは関係のない業務又は作業中の怪我や疾病は難しいと言えます。

また、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。

なお、療養補償給付以外の給付については、労働者の場合その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし所定の率や日数を乗じて得られる額が給付されます。一方、一人親方の場合、この基礎となる賃金がありません。

これに替わるものとして法律で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。補償内容についての詳細はこちらの労災保険の補償内容をご確認ください。

| 給付の種類 | 支給の事由 | 給付の内容 | 特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 療養補償 | 療養を必要とするとき | 療養に必要な費用 |

--------- |

|

休業補償 |

療養のため仕事をすることができずに休業するとき | 給付基礎日額の6割を休業4日目から支給 | 給付基礎日額の2割を休業4日目から支給 |

| 傷病補償年金 | 療養開始後1年6カ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき | 給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金 | 一時金 1級114万円 2級107万円 3級100万円 |

| 障害補償年金 | 傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級) | 給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金 | 一時金 1級342万円から7級159万円 |

| 障害補償一時金 | 傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級) | 給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の一時金 | 一時金 8級65万円から14級8万円 |

| 介護補償 | 傷病年金又は障害年金受給者のうち等級が1級又は2級の方 | 介護費用(上限あり) | --------- |

| 遺族補償年金 | 死亡したとき | 遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 | 一時金 300万円 |

| 遺族補償一時金 | 死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき | 給付基礎日額の1,000日分の一時金 | |

| 葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行うとき | 給付基礎日額に応じて42万円から120万円 | --------- |

補償によっては加入時に選択した給付基礎日額が影響するものもあります。

例えば、休業補償は1日当たり給付基礎日額の8割となっておりますが、治療費は給付基礎日額に関係なく全額支給されます。また、ボーナスを算定の基礎とするいわゆるボーナス特別支給金は一人親方労災保険の特別加入にはありません。

| 治療費 | 休業補償 休業1日分 |

障害年金 7級の場合 |

葬祭費用 | 遺族年金 遺族1名 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 給付基礎日額 | 3,500円 | 無料 | 2,800円 | 458,500円 | 420,000円 | 533,500円 |

| 5,000円 |

4,000円 |

655,000円 |

465,000円 | 765,000円 | ||

| 7,000円 | 5,600円 | 917,000円 | 525,000円 | 1,071,000円 | ||

| 10,000円 | 8,000円 | 1,310,000円 | 615,000円 | 1,530,000円 | ||

※ 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず、全て無料となります。

※ 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。

※ 障害補償年金に関しては、障害等級7級の場合の年金額を記載。障害等級に応じて給付額が変わります。

※ 葬祭費用に関しては、葬祭を行った者に支給されます。

※ 遺族年金に関しては、遺族が1名の場合の年金額を記載。

※ 遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、一定の要件に該当するものに限られます。

労災保険の補償例(給付基礎日額5,000円で加入。年齢35歳、妻、子供2人の場合)

- 仕事上のケガで60日間休業した場合(※ 休業補償は休業4日目から支給されます。)

・医療費 全額無料にて治療(症状固定まで)

・休業補償 228,000円(5000円×8割×(60日-3日) - 労災事故から60日後第7級の障害が残った場合

・障害補償(年金) 655,000円(5000円×131日)

・障害特別支給金(一時金) 1,590,000円 - 労災事故で死亡した場合の遺族への補償

・遺族補償(年金) 1,115,000円(5000円×223日)

・遺族特別支給金(一時金) 3,000,000円

・葬祭料 465,000円

一人親方労災保険の保険給付における業務災害・通勤災害の判断基準

一人親方に限らず労災事故は業務災害と通勤災害に区分されます。業務災害とは業務上の負傷・疾病のことを言います。下記に該当する行為において、労働災害と認められ労災保険の給付の対象となります。

- 請負契約に直接必要な行為を行う場合

例)工事の請負契約を締結する行為、契約前の見積り、現場の下見等を行う場合等 - 請負工事現場の作業及びこれに直接附帯する行為

例)請負工事現場における作業等及びこれに直接附帯する行為 - 請負契約に基づく行為を自社の作業場で行う場合

例)請負契約による作業を自家内作業場等で行う場合 - 請負工事に係る機械・製品を運搬する作業

例)請負工事に係る機械・製品を自宅から工事現場まで運搬する行為 - 突発事故(台風・火災等)による予定外の緊急出勤途上の行為

例)台風・火災等のため予定外の緊急出勤途上

一方で通勤災害は自宅と仕事場との行き来の中で被る負傷のことを言います。

また、通勤経路の途中で逸脱もしくは中断していた場合や、通勤経路・通勤方法が合理的とみなされない場合は、 日常生活上必要な行為で厚生労働省令に定められている場合を除いて、通勤災害として認められません。

一人親方の場合、業務災害であろうと通勤災害であろうと業務や通勤が請負契約に基づくものである必要があります。そのため、労災事故にあたっては請負契約が大前提となります。

逆に、請負契約に基づかない仕事や通勤は労災事故とみなされないと考えられます。例えば、知人の家を好意でリフォームした時のケガとか、自宅の倉庫の片づけ中のケガとかは請負契約がないため労災事故とするには難しいと言えます。

ちなみに、一般の労働者は通常雇用契約で仕事をするため一人親方の労災事故ほど厳密ではありませんが、仕事とは無関係な行為に対してはやはり厳しい判断が下されます。

以上、一人親方における労災保険の特別加入に関する基礎知識となります。上記を踏まえ、ご自身だけでなくご家族も安心して働けるよう労災保険に特別加入することをお勧めいたします。

当サイトは最短翌日加入できる最安の労災保険です。労災保険の特別加入をご検討されている方は、下記のお申込みボタンからお申し込みをお待ちしております。

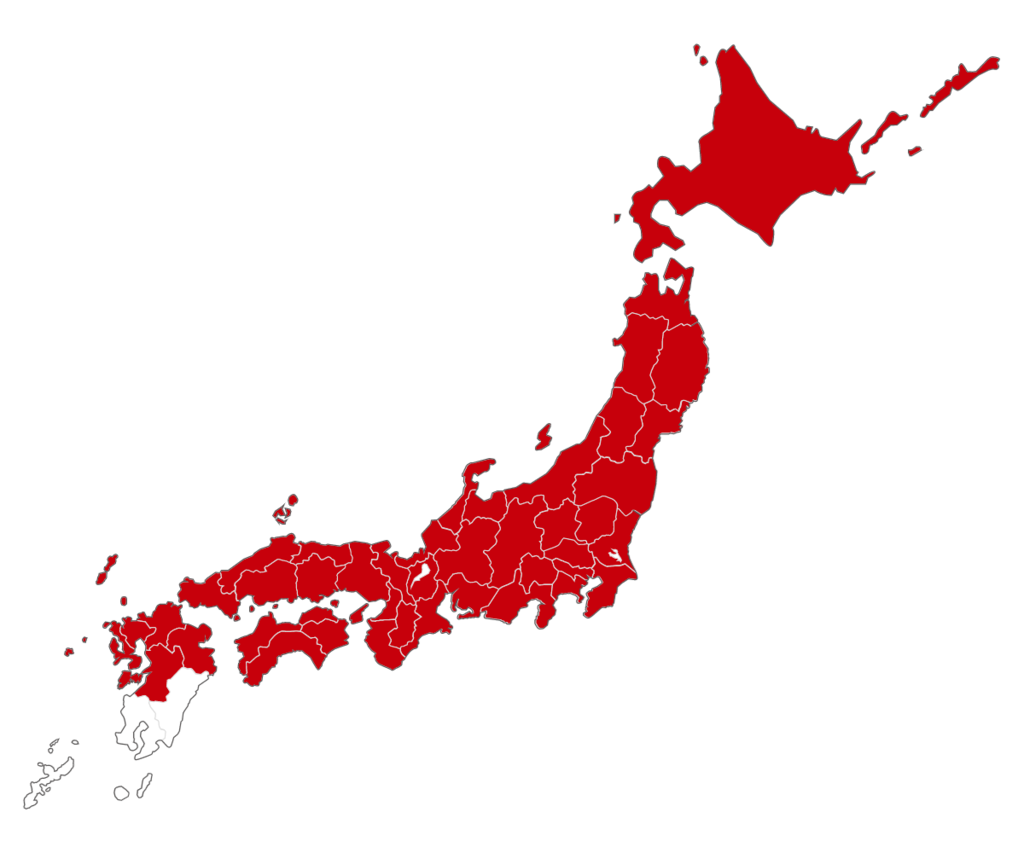

一人親方労災保険特別加入可能地域

| 北日本支部 | 北海道・青森県・岩手県 |

| 東北支部 | 山形県・宮城県・秋田県・福島県・新潟県 |

| 関東支部 | 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・長野県・山梨県 |

| 中部支部 | 岐阜県・富山県・石川県・福井県・愛知県・三重県・滋賀県 |

| 関西支部 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県・徳島県・香川県 |

| 中国支部 | 広島県・島根県・山口県 |

| 四国支部 | 愛媛県・高知県・大分県 |

| 北九州支部 | 長崎県・福岡県・佐賀県・熊本県 |

日本全国

1都1道2府40県に対応

Copyright © 2018 一人親方団体労災センター共済会 All Rights Reserved.